捏造っていこう、青春

すこしまえ、友人の森川さんが「スキップとローファー」の新刊を心待ちにしているというツイートをしていた。全然知らなかったが、アフタヌーンで連載中のマンガらしい。

さっそく読んでみた。ざっくり言えば、高校入学にあわせて地方から東京に出てきた女の子が、クラスメイトと仲良くなったりする青春群像劇である。事件や衝突といったドラマはほとんどなく、日常の些細なやりとりから人間関係にちょっとした変化が生まれていくのを楽しむ作品である。

こんな平和な漫画が令和の時代に許されるのか?! と思ったが、こういう雰囲気こそが令和っぽいのかもしれない。

いやー、あったなー、俺も高校生のころ。こんな青春があったよなー。実際にはないけども。でも、あってもおかしくはなかったんだよなー、いいなー。

そんな感じの、人間の不確かさに嫉妬する神のような視点で楽しく読んでいます。

私は不惑をすぎて、幸か不幸か自分の中高生時代を今もわりと鮮明に覚えているけれど、そのうちそうした記憶も薄れてくるのだろう。そうすると、自然と色々な記憶が捏造されていくのかもしれない。

たとえば、私は小学校のころ少しだけサッカーをやっていた。なぜやめたのかと聞かれたときに「ガラスの左足だったので……」というのが地元の友人や親族相手には鉄板のジョークなのだが、このまえ同じ調子で子供に言ったら、大怪我をしたのかと本当に心配された。

そういう感じで歴史は作られるのである。捏造(つく)っていこう、俺達の青春の歴史を、今から。

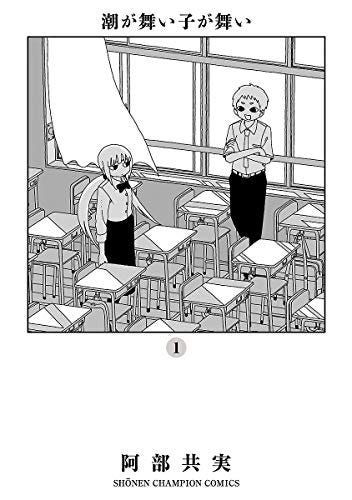

青春マンガといえば、私にも「潮が舞い子が舞い」というおすすめがある。

作者の阿部共実は「空が灰色だから」とか「ちーちゃんはちょっと足りない」とか「死にたくなるしょうもない日々が死にたくなるくらいしょうもなくて死ぬほど死にたくない日々」とか、タイトルから不穏で読後感にかなり振り幅のある優れた短編をたくさん書いていたのだが、「潮が舞い子が舞い」は現在7巻まで連載の続いている、わりと爽やかで筋の通った青春群像劇である。

少人数の主役がいる「スキップとローファー」と比べると、「潮が舞い子が舞い」はクラス全員が描かれるため、自然と登場人物がめちゃくちゃ多くなり、なんだかわちゃわちゃしている。でもこういうやついるよなーと、やはり神のような視点で楽しめる。

最近になって気付いたが、舞台は私の故郷の神戸なので、ますます親近感が湧く(というか舞台は、神戸西部の海沿いの街、舞子である。タイトルが示してあった)。

いやー、あったなー、こういう青春。私も女子中学生の時にパソコンの自作にハマって、神を自称する青年と対決したりしたなー。いや、それはserial experiments lainだっけ?

みんなも一緒に捏造(つく)っていきましょうね、青春の歴史を(二度目)。